人身売買は、21世紀の今もなお世界中で続く重大な人権侵害です。経済的に困窮する人々や紛争地域の住民、移民などが標的となり、強制労働や性的搾取、臓器売買などの被害を受けています。

一部の犯罪組織にとっては多額の利益をもたらす反面、被害者は人生を奪われ、回復が困難な精神的・肉体的ダメージを受けます。人身売買の根本的な原因には、経済格差、教育不足、ジェンダー不平等、法制度の不備など複数の要素が絡み合っています。

一方、国際社会や各国政府が対策することで、被害の抑制や摘発が進んでいることも事実です。本記事では人身売買の現状と人身取引との違い、日本国内の事例、被害を防ぐための具体的な取り組みについて詳しく解説します。

人身売買・人身取引とは?

人身売買や人身取引とは、利益を目的に人を移動させたり拘束したりして、労働や性的搾取などに利用する重大な人権侵害です。これは本人の同意の有無にかかわらず、搾取を伴う場合は違法とされ、国際社会でも深刻な問題とされています。

このような行為が行われる背景には、経済格差や教育機会の不足、社会的不安定さなどがあります。特に発展途上国では、生活の困窮から職を求めて移動する人々が騙され、搾取の対象となることが多くあります。一方、先進国でも、制度の隙間を悪用して非正規労働者や移民を不当に働かせるケースが見られます。技能実習制度や留学制度を利用し、日本に入国した外国人が、劣悪な環境での労働を強いられる事例も確認されています。

たとえば、国連薬物犯罪事務所(UNODC)の報告によれば、人身取引の被害者の大多数は女性や子どもであり、目的の多くが性的搾取です。そのほかにも、強制労働、臓器売買、物乞いの強要、犯罪行為への加担、強制結婚など、被害の形態は多岐にわたります。日本国内でも、表面化しにくい形でこれらの搾取が行われており、決して他国だけの問題ではありません。

このように、人身売買・人身取引は「見えにくい犯罪」であると同時に、誰もが当事者となり得る問題です。受け入れ国としての日本も、制度整備や啓発活動を通じて、搾取の温床をつくらない環境づくりが求められています。まずは正しい知識を持ち、社会全体で被害者の存在を認識し、支援や予防に取り組む姿勢が必要です。

人身売買・人身取引の目的と種類

人身売買や人身取引は、単なる移動や拘束の問題にとどまらず、その背後には明確な目的と経済的利益があります。搾取を目的として行われるこれらの犯罪は、被害者に深刻な被害を与える一方で、犯罪組織に莫大な収益をもたらしています。

労働搾取を目的とした人身売買・人身取引

人身売買の最も多い目的の一つが、労働搾取です。これは、被害者を強制的または詐欺的手段で働かせるもので、建設業、農業、漁業、家事労働、工場など幅広い分野で発生しています。日本国内でも、技能実習制度を悪用したケースが問題視されており、劣悪な環境下での長時間労働や賃金未払いなどの被害が報告されています。

2022年の警察庁の発表によれば、外国人労働者を対象とした人身取引事案では、労働搾取目的が多数を占めているとされており、日本でも「受け入れる側」としての責任が問われています。

このようなケースでは、被害者の多くが「働くチャンスがある」と思い込まされ、パスポートを取り上げられたり、逃げ出せない状況に置かれたりしています。

参考元:人身取引(性的サービスや労働の強要等)対策|警察庁Webサイト

性的搾取を目的とした人身売買・人身取引

もう一つ深刻なのが、性的搾取を目的とした人身売買です。女性や子どもが標的にされることが多く、売春、ポルノ制作、性風俗産業などで強制的に働かされます。特に女性の場合、暴力や脅迫によって自由を奪われ、被害が長期化する傾向があります。

国際労働機関(ILO)の2022年の推計によると、強制的な性的搾取の被害者のうち約80%が女性・女児であることが明らかになっており、性的搾取の構造にはジェンダー不平等が深く関与しています。

日本でも、SNSを通じた「JKビジネス」や「援助交際」などの名目で未成年が搾取の対象になるケースが問題化しており、取り締まりの強化が求められています。

参考元:Forced labour, modern slavery and trafficking in persons | International Labour Organization

その他の搾取目的:臓器売買・強制結婚・犯罪への加担など

労働・性的搾取以外にも、臓器の摘出を目的とする人身売買や、強制結婚・養子縁組を装った搾取行為、さらには犯罪行為への強制的加担も確認されています。

特に臓器売買に関しては、極めて秘匿性が高く、国際的な監視・取り締まりが困難とされています。WHOや国連薬物犯罪事務所(UNODC)も、こうした新たな形態の人身取引を警戒しており、国際的なルールづくりが進められています。

人身売買・人身取引の世界と日本の現状

人身売買や人身取引は、国際社会にとって深刻な人権問題であり、21世紀の現代においても依然として撲滅には至っていません。国連やNGOをはじめとする多くの国際機関はその撲滅に向けた対策を進めていますが、依然として世界全体で被害者数は高水準にあります。また、日本国内でも技能実習制度を悪用した労働搾取や性的搾取が報告されており、決して“他人事”ではありません。この章では、まず世界規模での実態と、日本国内での現状をそれぞれ詳しく見ていきます。

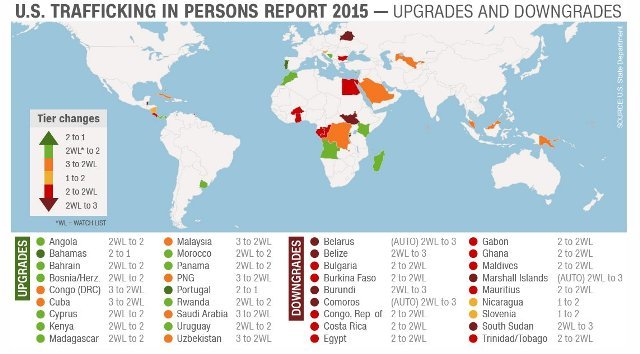

世界の現状

画像引用元:世界188カ国の人身売買の実態に関する年次報告書

世界では、年間推定2,700万人以上が人身取引の被害に遭っているとされています(国際労働機関 ILO・2022年報告)。被害者の多くは女性と子どもであり、特に貧困や紛争地域の住民が狙われる傾向があります。目的としては、性的搾取が最も多く、次いで強制労働や臓器売買、児童兵などが含まれています。

背景には、経済格差や教育機会の欠如、政治的混乱、移民政策の不備などが絡み合っています。また、先進国も例外ではなく、欧州や北米でも違法な労働搾取や移民女性の性的被害が深刻化しています。

さらに、デジタル技術の進展により、人身売買はより巧妙化しています。ソーシャルメディアを通じたリクルーティング、暗号通貨を利用した資金移動など、摘発が困難なケースも増加しています。国連薬物犯罪事務所(UNODC)の報告では、検挙数の減少傾向とともに、被害者の保護が十分に行われていないことが指摘されています。

参考元:Trafficking in Persons、Forced labour, modern slavery and trafficking in persons | International Labour Organization

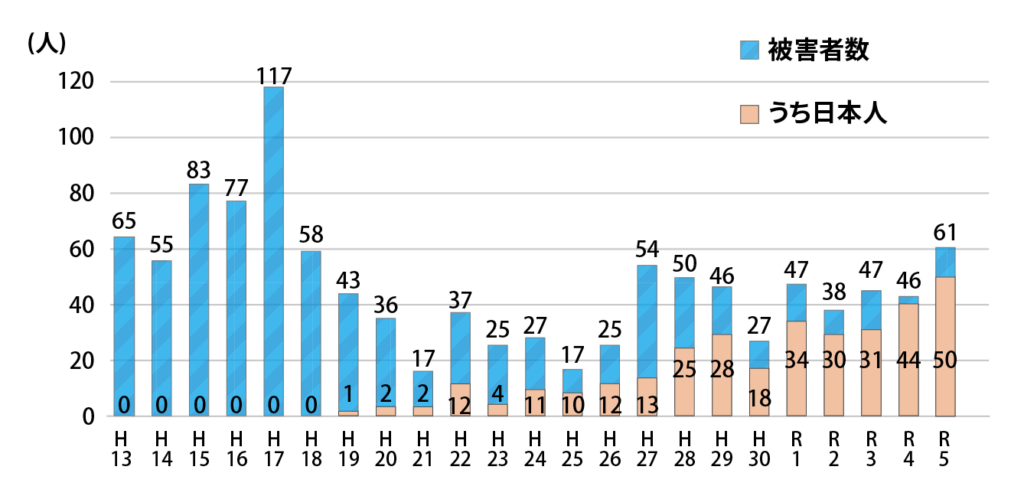

日本の現状

画像引用元:政府広報オンライン「人身取引」は日本でも発生しています

日本の人身売買の特徴は、技能実習制度や外国人労働者制度を悪用した労働搾取型の人身取引が中心です。日本政府が2022年に発表した報告によると、人身取引の被害として保護された人数は2021年に45人(うち外国人26人、日本人19人)でしたが、これは氷山の一角とされています。

特に外国人技能実習制度を利用したケースでは、違法な長時間労働や賃金未払い、パスポートの取り上げ、暴力による支配などが横行しています。ベトナムやフィリピンからの実習生が多く被害に遭っており、彼らは帰国後も精神的・経済的なダメージを引きずるケースが目立ちます。

また、日本人被害者の多くは未成年の少女であり、SNS等を通じて「援助交際」や「JKビジネス」に誘導された結果、性的搾取の被害に遭うというパターンが多く報告されています。ワールド・ビジョン・ジャパンの調査でも、未成年の人身取引がインターネットを通じて行われるケースが増加傾向にあると警鐘を鳴らしています。

こうした背景から、日本は2022年に人身取引防止に関する政府行動計画を改訂し、支援体制の強化、法整備、啓発活動を進めていますが、民間レベルでの通報体制や支援団体との連携が依然として課題です。

参考元:人身取引|外務省

人身売買・人身取引の問題点・課題

人身売買・人身取引は、単なる犯罪という枠を超え、個人の尊厳や基本的人権を深く侵害する重大な社会問題です。ここでは、構造的な課題や社会の無関心、制度的な抜け穴など、問題の本質を多角的に整理して解説します。

個人の尊厳を奪う深刻な人権侵害

人身売買・人身取引は、被害者から自己決定権を奪い、人間としての尊厳を根底から破壊する重大な人権侵害です。国連が採択した「人身取引に関するパレルモ議定書」では、人身取引を「脅迫、強要、詐欺、または権力の乱用を伴う搾取行為」と定義しており、特に女性や子どもなど社会的弱者がその標的となりやすいとされています。

被害者は性的搾取、強制労働、臓器摘出、強制結婚など様々な形態で搾取され、多くの場合、自由を完全に奪われ、逃げることも助けを求めることもできない状況に置かれます。本人の「同意」があったとしても、それが暴力や詐欺、経済的困窮に基づくものであれば、搾取と見なされるのが国際的な共通認識です。

見えにくい構造と社会の無関心

人身売買の問題は、加害行為が密室化し、外部から可視化されにくいという特徴を持ちます。たとえば、技能実習制度の名のもとに行われる外国人労働者の過酷な労働は、形式的には「合意」による契約でも、実態としては低賃金・長時間労働・暴言や暴力などの搾取を伴うものも少なくありません。

SNSなどのツールを通じ、10代女性が「モデル募集」や「高収入バイト」などを騙る誘いで性搾取に巻き込まれるケースも多発しています。

認定NPO法人3keysの調査によると、SNSがきっかけで性被害に遭った未成年の相談件数は近年増加傾向にあり、加害者の巧妙さと社会的無関心が被害の温床となっています。

参考元:SNSがきっかけの子どもの性被害が増加~身近なサービスから忍び寄る危険 -認定NPO法人3keys(スリーキーズ)

偏見と自己責任論が被害者の声を封じる

さらに深刻なのが、被害者への「自己責任」や「軽率だった」などの偏見です。特に性搾取の被害に遭った女性や少女たちは、助けを求めること自体をためらうケースが多く、結果として支援制度にアクセスできないまま再被害に遭うリスクが高まります。

法務省人権擁護局も、こうした偏見が被害者の保護を妨げていることを認めており、「人身取引は加害者の問題であって、被害者を非難すべきではない」という姿勢を明確にしています。

参考元:法務省:人身取引をなくしましょう

人身売買・人身取引をなくすための対策

人身売買・人身取引の根絶には、法的枠組みの整備だけでなく、被害者保護、教育、国際連携、そして社会全体の意識改革が必要です。ここでは、国際・国内の対策事例を交え、実効性のある解決策を具体的に紹介します。

国際条約と日本の法制度の整備

人身売買を根絶するためには、まず国際的な共通ルールの存在が不可欠です。パレルモ議定書はその中心的な枠組みであり、各国はこの議定書を国内法に反映させることを義務づけられています。日本は2005年に批准し、刑法、出入国管理法、労働基準法などを通じて関連犯罪の摘発と処罰を行っています。

しかし、制度があるだけでは不十分であり、その運用と改善がポイントとなります。たとえば、技能実習制度の労働環境改善のためには、監督体制の強化と、被害者が安全に訴えられる窓口整備が急務です。

参考元:国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書(略称 国際組織犯罪防止条約人身取引議定書)|外務省

被害者保護と社会的支援の強化

日本政府は「人身取引対策行動計画(2022)」の中で、外国人被害者に対する言語支援や心理的ケア、生活再建プログラムの強化を打ち出しました。また、警察庁や入管庁が民間支援団体と連携し、救出・保護に向けた対応を強化しています。

加えて、性被害に遭った若年女性への「性暴力ワンストップセンター」やLINE相談なども整備が進んでおり、誰でも相談しやすい仕組みづくりが進められています。

参考元:人身取引対策行動計画2022

教育と意識啓発による予防

人身取引の多くは「知識の欠如」や「社会的孤立」によって誘発されます。そのため、小中学校や高校での予防教育、職業訓練機関での啓発活動は不可欠です。加えて、メディアやSNSを活用した周知・広報も効果的な手段です。

JICAやUNODC(国連薬物犯罪事務所)なども、開発途上国の教育支援や女性の経済的自立支援を通じて、人身取引の根本的な要因へのアプローチを行っています。

社会全体の「無関心」をなくす

もっとも大切なのは、「これは誰か遠くの国や人の問題ではない」と社会全体が認識を持つことです。私たち一人ひとりが、搾取の構造に加担しない行動を取ることで、加害者側の「需要」を減らすことができます。

また、被害者に対して偏見や無理解ではなく、支える意識を持つことも再発防止に直結します。制度・支援・教育・意識、すべての側面が連動して初めて、人身売買という構造的問題は克服さます。

人身売買・人身取引に対する日本政府の取り組み

人身売買や人身取引は、被害者の人生を根本から奪う深刻な人権侵害です。

日本政府はその深刻さを踏まえ、国内外における防止と救済に向けた包括的な取り組みを進めています。

とくに、外国人労働者や女性、子どもが被害に遭いやすいという構造的な課題に対応するため、法制度の整備、被害者支援、国際的な連携の2つを軸に対策します。

参考元:外務省:人身取引に関する取り組み

行動計画と法整備による体制づくり

日本政府は2004年に「人身取引対策行動計画」を策定し、各府省庁が連携して防止と摘発、被害者保護に取り組む枠組みを整備しました。

その後、2021年に策定された「第10次人身取引対策行動計画」では、SNSを悪用した誘引行為への対策強化、外国人技能実習生の保護、関係機関の連携体制の再構築などが盛り込まれています。

さらに、刑法や入管法の見直しなど、実効性ある法改正も段階的に進められています。

被害者支援と国際連携の強化

日本政府は、単なる加害者の摘発にとどまらず、被害者支援の体制も強化しています。

具体的には、女性相談所や児童相談所との連携による保護の受け入れ、多言語に対応した相談窓口の整備、仮滞在許可や心理的支援の提供などが行われています。

国際的には、「人身取引防止議定書(パレルモ議定書)」を批准し、各国との情報共有や合同捜査、技術支援を通じてグローバルな取り組みも進めています。

人身売買・人身取引に対する日本企業・団体の取り組み

人身売買・人身取引を根絶するためには、政府だけでなく、民間企業やNGOなどの団体も連携しながら具体的な行動を取る必要があります。実際に日本では、複数の企業・団体が国内外での人身売買防止に取り組んでおり、サプライチェーンの監査から被害者支援まで、さまざまな分野での実践が進んでいます。以下では、特に注目すべき3つの事例を紹介します。

株式会社良品計画(無印良品)

企業が果たすべき責任の中で、サプライチェーンの人権配慮は大切な要素です。無印良品を展開する株式会社良品計画は、自社の調達・製造工程の人身取引リスクを最小限に抑えるため、国際基準に準拠した「サプライヤー行動規範」を策定しています。

その中では、強制労働の禁止、労働時間の上限遵守、適正な賃金支払いなどが明文化され、定期的な監査やアンケート調査によって実態把握が行われています。特に、海外工場での労働環境に注目し、現地スタッフへのヒアリングや教育も実施。これにより、製造過程での人身売買的搾取リスクを事前に察知し、未然に防止する体制を整えています。

こうした透明性の高い仕組みは、他の日本企業にとっても模範となりうる実践的な取り組みです。

参考元:第25回 ポラリスプロジェクトジャパン×良品計画 「人身取引」問題って、日本にもあるの? | 募金券でつくれる未来 | 株式会社良品計画

NPO法人ポラリスプロジェクトジャパン

民間団体の中で、人身売買被害者への直接支援を行っているのが、NPO法人ポラリスプロジェクトジャパンです。この団体は、被害女性の保護・カウンセリング・法的支援などの包括的支援を提供するだけでなく、日本政府や地方自治体に対して人身取引根絶のための法整備や予算強化を求める提言活動も行っています。

また、ポラリスプロジェクトは、SNSや講演活動を通じた啓発にも注力しており、若年層や在留外国人に向けたリスク認識の向上を図っています。特に、技能実習制度や留学生制度に潜む人身売買のリスクに関して、具体的なケーススタディと統計データを用いた報告を発信。社会全体の理解促進と問題提起につなげています。

このように、現場と制度の両面にアプローチする民間団体の活動は、人身売買対策の極めて大切な柱のひとつです。

IOM(国際移住機関)駐日事務所

国際移住機関(IOM)は、日本でも人身売買対策の国際的な窓口として活動しています。企業との連携も活発で、特に外国人労働者を多く受け入れる業界に対して、研修やコンサルティングサービスを提供しています。

IOM駐日事務所では、移住労働者の適正な雇用を推進するため、企業に対してエシカルリクルートメント(倫理的採用)の考え方を導入するよう働きかけています。たとえば、人材紹介業者の適切な選定、渡航費・手数料の負担構造の見直し、雇用契約の多言語化などが実務として提案されています。

さらに、IOMは各国政府やNGOとも連携し、被害者の一時保護や帰国支援などの包括的支援体制を整えており、企業もこれに参加することで社会的責任を果たす仕組みが構築されています。企業活動と人権をつなぐ中間支援組織として、IOMの果たす役割は今後ますます大切になります。

参考元:日本におけるIOMの人身取引対策 | IOM Japan 国際移住機関 日本

人身売買・人身取引に関するよくある質問

人身売買や人身取引に関しては、日常生活で接する機会が少ないため、正しい理解が十分に浸透していません。ここでは、多くの人が疑問に感じやすい内容について、わかりやすく整理しています。

人身売買と人身取引に違いはありますか?

人身売買と人身取引は、実質的には同義語として扱われています。

しかし、使われる場面や法制度により表現が異なる場合があります。

国際的には「人身取引(Trafficking in Persons)」という表記が正式に採用されており、国連や国際機関ではこちらが主に使われています。

一方、「人身売買」という言葉は、歴史的な文脈を含みながら、日本国内では報道や法務省の資料などで多く見かけます。

どちらも、人を暴力や脅迫、詐欺などによりコントロールし、搾取の対象とする重大な人権侵害です。

労働、性的搾取、強制結婚、臓器売買など、搾取の形は多様ですが、目的が搾取である限り、呼称を問わず同じ犯罪構造に含まれます。表現の違いに惑わされず、実態を正しく理解することが求められます。

日本にも人身売買の被害はありますか?

はい、日本でも人身売買は現在進行形で発生しています。

特に外国人技能実習制度の枠組みを悪用したケースでは、劣悪な労働環境、低賃金、長時間労働、住居の強制、パスポートの取り上げなどが報告されています。

これらは国際的にも人身取引とみなされる可能性がある深刻な人権侵害です。

また、近年ではSNSなどを通じ、若年層、特に少女たちが性的搾取の対象になる事件が相次いでいます。「自由意思で関わった」とされる事例も、実態を見れば生活困窮や家庭環境などによる選択の余地のない状況であることが少なくありません。法務省や出入国在留管理庁、警察庁は共同で取り締まりを強化し、相談窓口や保護体制の整備を進めていますが、被害が水面下に隠れてしまうことも多いため、継続的な監視と社会の理解が不可欠です。

子どもが人身売買の対象になりやすいのはなぜですか?

子どもは判断力や身体的な抵抗力が弱く、搾取されやすい存在とされています。世界では、貧困や紛争、家庭内暴力、学校に通えない状況などが、子どもを人身売買のリスクにさらす原因となっています。

一部の地域では、子どもが売られたり、強制的に働かされたり、性的虐待や早すぎる結婚を強いられるなど、深刻な被害が繰り返されています。

ユニセフの報告では、特に女の子が性的搾取の被害に遭う割合が高く、教育機会の喪失と貧困が連鎖を生む構造に警鐘が鳴らされています。

日本でも、家庭環境に問題を抱える未成年がSNSを通じて誘い出され、性的搾取や労働搾取の被害に遭う例が年々増加しています。こうした状況に対応するため、子どもが孤立しないよう、地域での見守りや支援制度の充実が求められています。

被害者はどのように支援されるのですか?

人身売買の被害者には、法的な保護だけでなく、生活・心理面での支援も行われます。日本では、外国人総合相談支援センター(FRESC)をはじめとした機関が、在留資格の相談、通訳対応、医療への橋渡し、住居の確保などを行っています。被害者の多くは精神的に追い詰められており、すぐに支援を受け入れられる状態ではないこともあります。そのため、相談対応には丁寧な説明と信頼関係の構築が不可欠です。

また、長期的には生活再建の支援が必要です。衣食住の安定はもちろん、教育機会の提供や職業訓練、自立支援の伴走など、多面的な支援が必要とされます。支援制度を利用する際、被害者が制度を知らないまま孤立してしまうケースもあるため、情報提供の方法や窓口の柔軟な対応も課題とされています。

人身売買の加害者にはどのような処罰がありますか?

加害者には、日本の法制度により厳格な処罰が科されます。刑法第226条には、暴行・脅迫などで人を売買した者に対して5年以上の懲役が科される旨が定められており、営利目的や反復的な犯行ではさらに重い刑罰が適用されます。加えて、出入国管理法や児童福祉法、労働基準法違反など、関連法で同時に処罰されることもあります。

国際的には「パレルモ条約(国際組織犯罪防止条約)」に基づき、国家間の捜査協力も行われており、国境を越えて犯罪を追及する体制が整備されています。ただし、罰則だけで問題が解決するわけではありません。搾取が発生する背景には、経済格差や教育機会の不足など、社会構造のゆがみがあります。加害を防ぐためには、予防教育や地域の啓発活動もあわせて推進する必要があります。

まとめ

人身売買・人身取引は、現代でもなお解決されていない重大な人権問題です。この問題が根強く存在する背景には、貧困や紛争、法整備の不備など、複合的な社会構造の歪みが関係しています。たとえば、東南アジアから日本に来た技能実習生が過酷な労働を強いられる事例や、性的搾取を目的とした被害が報告されるなど、日本国内でも見過ごせない実態が存在します。

また、企業の無意識な関与や消費者の無関心も、人身売買を温存する要因のひとつです。こうした現状に対し、政府や民間団体が防止対策や被害者支援に取り組む動きが広がっています。

人身売買の根絶には、国際的な連携はもちろん、私たち一人ひとりの意識改革も不可欠です。持続可能な社会を目指すために、この問題に関心を持ち続けることが第一歩となります。