安楽死という言葉は聞いたことはあるが、詳しい内容は分からない。と思っている方は多いのではないのでしょうか。

安楽死に関する情報は複雑で、国ごとに制度が異なるため、理解するのが難しい点が多いです。この記事では、厚生労働省やWHOの見解を軸として、安楽死の内容を分かりやすく解説します。

具体的には、安楽死の定義や尊厳死との違いから、安楽死が合法な国の制度と現状、日本における安楽死の考え方や制度まで、多くの情報を紹介します。さらに、安楽死とSDGsの関係や、高齢化社会において求められる医療の選択肢についても考察します。安楽死に関する知識を基礎部分から整理していきます。

安楽死とは?

安楽死とは、人や動物に苦痛を与えずに死に至らせることです。主に生存する確率が低い患者であったり、難病により治療が難しいとされる患者に対する医療上の処置として表現されます。

厚生労働省の安楽死の定義によると、「耐え難い苦痛に襲われている死期の迫った人に致死的な薬剤を投与して死なせるものである。」という定義になっている。WHOなどの公的機関による明確な定義は公表されていないのが現状です。

安楽死の概念は、近年の医療技術の向上や高齢化社会の深刻化に伴い、各国で議論をされてきました。安楽死を認める国がある一方、日本では現在のところ法的に認められていません。このように、国によって定義が異なり、認めるか否かに関しても同じではありません。しかし、近年では尊厳死や終末期医療に関する議論がますます進んでおり、安楽死についても社会的な関心が高まり、注目されています。

積極的安楽死と消極的安楽死の違い

安楽死は、「積極的安楽死」と「消極的安楽死」の2種類に分けられます。

積極的安楽死は、患者の苦痛を取り除くために、医師が致死量の薬物を投与するなど、積極的に死を招く行為のことです。これは、実行する場合は患者の意思に基づいて行う必要がありますが、現在ではほとんどの国で違法とされています。

積極的安楽死を合法化している国は限られており、オランダやベルギー、ルクセンブルクなどのヨーロッパに位置する国々が該当します。これらの国では、厳格な条件の下で積極的安楽死が認められています。

消極的安楽死は、患者の意思を尊重し、完治を目標とした治療を控えたり、中止にしたりすることで、自然な状態で死を迎えさせる方法となっています。これは、治療の継続が患者の苦痛を発生させるだけで、回復の見込みがない、あるいは可能性が低い場合に選択されます。日本でも、一定の条件の下であれば消極的安楽死が認められる場合があります。

| 積極的安楽死 | 消極的安楽死 | |

|---|---|---|

| 定義 | 医師が致死量の薬物を投与するなど、積極的に死を招く行為 | 治療を控えたり中止したりして、自然な状態で死を迎えさせる行為 |

| 患者の意思 | 必須(本人の同意に基づく) | 尊重されるが、場合によっては医師の判断も関与 |

| 法的状況 | 多くの国で違法。合法国はオランダ、ベルギー、ルクセンブルクなど限定 | 条件付きで認められることがある。日本でも一定条件下で可 |

| 目的 | 患者の苦痛を積極的に取り除く | 患者の苦痛を和らげつつ、自然な死を迎えさせる |

| 倫理的評価 | 生命の尊厳や医療の役割で議論が必要 | 医療の限界を把握しつつ、比較的受け入れやすい |

| 特徴 | 積極的に死を引き起こすため、倫理・法的議論が複雑 | 患者の意思を尊重しつつ、回復見込みのない場合に適用されやすい |

積極的安楽死と消極的安楽死は、共通点としては、患者の苦痛を取り除き尊厳ある死を迎えさせることを目的としています。しかしながら倫理的、法的な評価は大きく異なるのが特徴的です。積極的安楽死は、生命の尊厳や医療の役割について、長い時間をかけて議論をする必要があります。消極的安楽死は、患者の意思を尊重しつつ、医療の限界を把握するものであり、比較的受け入れられやすいという点が特徴です。ただし、その判断基準や適用範囲については、まだまだ議論の余地はあります。

参考:終末期医療のあり方について -亜急性型の終末期について-

安楽死と医師幇助自殺との違い

安楽死と医師幇助自殺との違いを見ていきましょう。安楽死と医師幇助自殺は、死に対するアクションを誰が行うかという部分が大きな違いです。

まず安楽死とは医師が患者に対して、施術を行う(致死薬を投与する)ことを指します。対して医師幇助自殺は、処方された致死薬を患者側が服用します。

主体となって行動するのが、医師なら安楽死ですし患者が主体で致死薬を摂取した場合は、医師幇助自殺となります。

安楽死と尊厳死の違いとは?

安楽死とよく一緒に説明、比較される言葉があります。それが「尊厳死」です。

安楽死と尊厳死は、ともに終末期医療に関連する概念という点では一致していますが、その定義、法的な位置づけに関しては異なります。この章では、ややこしくなりがちである「尊厳死」と「安楽死」の違いを整理していきます。

尊厳死とは?

尊厳死とは、終末期の患者が自らの意思で延命治療を拒否または中止し、自然な死を迎えることを表します。つまり、尊厳死は延命のための医療的な治療と大きく関係していると言えます。

尊厳死の特徴は、「患者の意思決定を尊重すること」です。延命治療を拒否または中止を患者自ら志願するというのにはいくつかの原因があります。治療を継続することによって苦痛が増し、回復の見込みがないもしくは可能性が低い状態とされる患者が、自分らしく人生の最期を迎えたいと願うことは、珍しくはありません。そのような患者自身の願望に寄り添うというのもとても大切なことです。尊厳死は、そうした患者の思いを尊重したものであると言えるでしょう。

また、尊厳死では延命治療を控え、苦痛を抑えることに重点を置くことも特徴の一つです。医療技術の発展により、人工呼吸器などの延命措置が可能になりましたが、それが患者の苦痛を増大させてしまう原因につながります。尊厳死は、そうした状況において、患者の尊厳を守りながら、自然な死の過程を受け入れるための選択肢なのです。

日本では、2007年に日本学術会議が「終末期医療のあり方について」という報告書を発表し、尊厳死の概念を整理しました。報告書では、一定の条件の下で尊厳死を容認する方向性が示されています。しかし、尊厳死の法的な位置づけはまだ明確ではなく、個別のケースにおける医療現場の判断に委ねられることが多いのが現状です。

安楽死と尊厳死の根本的な違い

まず、意思の面から見ると、安楽死も尊厳死も患者の意思を尊重するという点では共通しています。しかし、安楽死では患者が積極的に死を求めるのに対し、尊厳死では自然な死を迎えることを望むという違いがあります。自然な死を迎えるというのは、どういうことかというと先ほどの章でも説明したように、延命のための医療的な治療を行うことによって、患者への負担や苦痛が大きくなっていしまうため、その措置を中止し、病に関して放置することで自然な死を待つということです。

次に、行為の面から見ると、安楽死は医師が致死量の薬物を投与するなど、積極的に死を招く行為であるのに対し、尊厳死は延命治療を差し控えたり中止したりすることで、自然な死を迎えさせる行為です。つまり、安楽死は医師の介入があるのに対し、尊厳死は患者の意思の尊重により医師の消極的な対応によって成立するのです。

また、法的な側面も異なり、安楽死は多くの国で違法とされている一方、尊厳死は一定の条件の下で認められる場合があります。

| 安楽死 | 尊厳死 | |

|---|---|---|

| 意思 | 患者が積極的に死を求める | 患者が自然な死を迎えることを望む |

| 行為 | 医師が致死量の薬物を投与するなど | 延命治療を差し控えたり中止したりする |

| 過程 | 積極的に死を招く | 自然な死を迎えさせる |

| 法的 | 多くの国で違法とされている | 一定の条件の下で認められる場合がある |

参考:終末期医療のあり方について -亜急性型の終末期について-

安楽死と尊厳死の違いを理解することは、一人ひとりが終末期医療について考える上でかなり重要です。自分らしい最期を迎えるために、どのような選択肢があるのか、そしてその選択にはどのような意味があるのかを整理することができれば、向き合い方も変化していくことが期待できます。

世界の安楽死が合法な国

安楽死が合法とされている国があるのは事実ですが、依然として少数派であることには変わりありませんし、安楽死による定義が異なることから、それぞれの国では安楽死を認める背景や制度、適用条件が異なります。

具体例を紹介しながら、合法国の制度・条件・社会的反応などを解説していきます。

オランダ

オランダは、2002年に安楽死法を施行し、世界で初めて安楽死を合法化した国として知られています。オランダの安楽死法では、耐え難い苦痛があり、回復の可能性が著しく低く、患者が自ら申告し、慎重に要求した場合にのみ、医師が安楽死を実行することが認められています。

ただし、この場合のほとんどは複数の医師が関わっているため、慎重で複雑な手続きを行う必要があります。

以前は末期患者の身でしたが、最近では精神疾患の患者や認知症の患者も、厳格な基準を満たしていれば安楽死が認められる場合があります。

厳格な資格は以下の通りです。

- 患者に耐えがたい苦痛があること

- 回復する見込みがないこと

- 十分な情報を患者が確認して、患者の自由意志に基づいた継続的な要求である

- 最低でも一名の医師とは面談を行っていること

- 医師の書面があること

オランダでは、安楽死実施後にも実施の妥当性をチェックする審査が行われます。

ベルギー

ベルギーも、2002年に安楽死法を制定しました。ベルギーの安楽死制度は、元々制定時は大人に対してのみでしたが、2014年に安楽死の対象を成人だけでなく、子どもも対象の範囲内として定めるようになりました。

子どもも対象にしている点は他国にはない特徴です。2014年には、がんを患う17歳の少年が安楽死を選択したことが世界中で話題となりました。

ベルギーの安楽死の条件は以下の通りです。

- 不治の病で治る見込みがなく耐えがたい苦痛を伴っていること

- 患者本人が継続的に安楽死を希望していること

- 医師は別の医師とも安楽死について相談すること

2002年に安楽死が合法化されたときは、安楽死の件数が増加しましたが、2015年以降は安楽死実施の件数が鈍化しています。

精神疾患や認知症での安楽死利用は、ベルギーでは増えていないこともわかっています。

スイス

スイスは、安楽死そのものを法律で規定しているわけではありませんが、自殺ほう助が刑法上違法とされていないため、直接的ではないものの実質的に安楽死が認められているということになります。

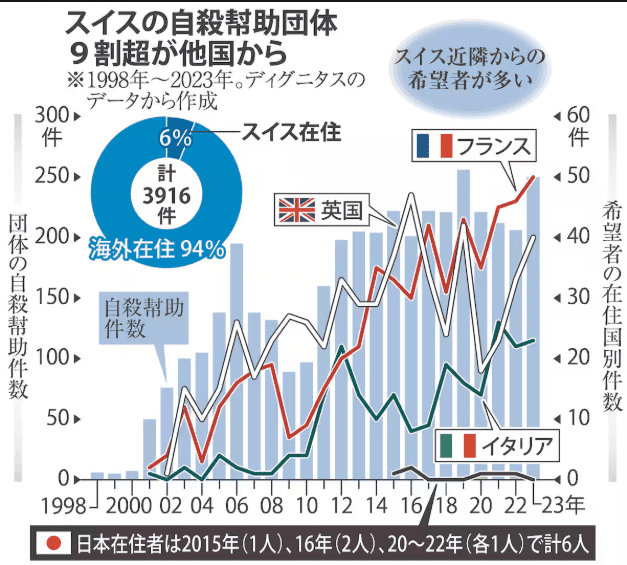

2017年末には、医師幇助自殺による死亡者が1,000人を超え、社会問題になりました。スイスでは、安楽死支援団体「ディグニタス」が活動しており、外国人も安楽死を求めて、わざわざスイスを訪れる場合があります。

スイスの安楽死の基準は以下の通りです。

- 耐え難い肉体の苦痛があること

- 死が近づいていて避けられない状態のこと

- 他の代替手段がない状態のこと

- 寿命を縮めることを承諾している患者の明確な意思があること

オランダやベルギーなど、認められているヨーロッパの国では、多くの人々が安楽死を選択しており、このままでは死亡原因の全体に占める割合も高くなってしまう可能性が高いです。

合法化してしまうことによって、安楽死が社会に浸透しつつあり、決断の重大さが薄れてしまうのではないかという懸念も生じます。

参考:ベルギーで未成年に初めての安楽死が施行される

参考:DIGNITAS To live with dignity To die with dignity

参考:オランダ・ベルギー・ルクセンブルク安楽死法の比較的研究

カナダ

カナダでは、2016年に安楽死法が成立し、全国で安楽死が合法化されました。カナダの安楽死法は、回復の見込みがない重い病気や障害によって耐え難い苦痛を抱える18歳以上の患者が対象です。

2021年には、精神疾患の患者も安楽死の対象に含める法改正が行われ、適用範囲が拡大されました。死期が予見されることという項目が削除されました。

カナダでは、2024年に精神疾患患者への適用拡大も行われましたが、同時に批判の声も上がっています。精神疾患の場合、本人の意思に対して耳を傾けることは重要ですが、果たしてそれは正しい判断といえるのでしょうか。

精神疾患を持っている患者は、周りの人のサポートがかなり重要です。精神疾患患者の希望をすべて肯定することというのはサポートしているとは言い難いのではないかという意見もあります。

コロンビア

コロンビアは、1997年に憲法裁判所が安楽死を合憲と判断し、2015年に安楽死法が施行されました。コロンビアの制度では、末期の病気やけがによって耐え難い苦痛を抱える成人患者が、安楽死を要求できます。ただし、医師の良心的拒否権も認められています。

また2021年7月からは、末期患者でない患者さんにも適用できるようになりました。2022年5月には、患者本人が医師と相談して患者自身が致死薬を使用できる自死介助も合法化されました。

コロンビアはカトリックを信仰している人が多い国ですが、南米の中でも初めて安楽死を合法化した(非犯罪化)した国でもあります。またコロンビアでは南米諸国で唯一、積極的安楽死と自死介助の両方が合法化されている珍しい国です。

参考:《コロンビア》南米初、自死介助を合法化=本人による致死薬服用を認可=支援する医師の責任を免除

参考:Medical assistance in dying: Overview

合法国では安楽死の実施件数が増加している

安楽死が合法化されている国々では、法として認めている以上、安楽死の実施件数が増加します。合法化されている国々の近隣諸国からも、希望者は多く来ています。

2020年は20件前後だった英国も、2023年には40件まで倍増しています。

安楽死の合法化をめぐっては、人の生死の運命を分けるかなり重大な議論となります。賛成派は、「患者自身の意思で決断したものに対して、尊重するべきだ」というように、患者の自己決定権を尊重し、尊厳ある死を選択することができるべきだと主張しています。

自分らしい最期を迎えられるようにすることに関しては、最大の課題です。一方、反対派は安楽死が安易に選択できてしまう環境になることで、本来は失われるはずではなかった命までもが救えなくなってしまうという点に問題視しています。

また、安楽死の適用条件に関しても意見が分かれており、オランダでは、どのような理由を持っていれば安楽死を認めるべきかどうかが議論の争点となっています。どこまで患者の意見を尊重し、どこから認めてはいけない安易な理由であるという線引きをするのかが難しいポイントとなっています。

安楽死については、社会的にまとまった体制を形成することが難しい課題です。しかし、合法国の事例は、私たちに多くの課題や問題点を与えてくれます。

安楽死という選択肢が持つ意味合いを丁寧に見極めながら、終末期医療のあり方について、引き続き慎重に議論を重ねていく必要があります。安楽死を安易に認めるのではなく、その背景にある社会的な問題にも目を向けていくことが大切です。

日本における安楽死の考え

日本では、一人ひとりの命を守ることを最優先にしていることもあり、安楽死に関しては認められていません。この章では、日本における安楽死はどのように考えられ、どのような仕組みになっているのか、表を交えながら詳しく紹介していきます。

日本では安楽死は認められていない

日本は、安楽死や尊厳死に関する法整備について議論が進んでいる海外とは異なり、明確な法律を持たないグレーゾーンの状態が続いています。以下は法整備が進んでいる外国と日本の比較を示した表となります。

| 制度を取り入れている国・地域 | 日本の立場 | |

|---|---|---|

| 安楽死 | オランダ、カナダ、ベルギー、スペインなど | 認められていない |

| 自殺幇助 | 米国(一部の州)、スイス(事実上容認) | 認められていない |

| 尊厳死 | フランス、米国、韓国など | 終末期に限り、事実上容認されるものの、法律はない。 |

日本では、医師が患者に致死薬を投与する「安楽死」、医師が処方した致死薬を患者が摂取する「尊厳死」、そして延命治療を行わず患者の意思を尊重して自然な最期を迎える選択、いずれにしても法的に明確な定義がない。法的に明確なラインがないというのは、法的な視点からするとかなり危ない状況である。

この法的な空白は、医療現場では決断が難しくなってしまう一つの要因であると言える。終末期、または回復の見込みがないものの、法律がないために医師も患者家族も難しい判断を迫られてしまう。

国民の意識と法制度の不完全な整備状況が生み出してしまう誤った決断が、少しでも減少するように早急に法的整備を行う必要があります。

また、日本人の意識調査が安楽死の法の整備へと影響を及ぼすかもしれない結果となっており、興味深いものとなっています。回復の見込みがない余命1年以内の場合、それぞれの項目において治療を行うことを「望む」と答えた人の割合は以下の通りとなりました。

| 状況 | 治療を行うことを「望む」割合 |

|---|---|

| 水を飲めなくなった場合の点滴 | 56.2% |

| 盲などから栄養剤を点滴 | 19.4% |

| 胃から管を入れて流動食 | 11.8% |

| 胃瘻 | 7.6% |

| 人工呼吸器装着 | 11.6% |

| 心臓マッサージ等の蘇生措置 | 20.7% |

これらの結果は、延命治療に対する消極的な姿勢が明確に現れており、ほとんどの項目で「望む」と回答した人の割合がかなり低くなっています。特に胃瘻については、9割以上の人が望まないという結果が出ています。

参考:余命わずかになったとき死を選べるか 安楽死・尊厳死認める国々と「グレーゾーン」の日本

日本の過去の判例から見るグレーゾーン

日本における安楽死に関する事件の歴史は約70年前から始まり、1950年代から事件が複数回発生しています。有名なものを紹介すると、1962年の名古屋高裁判決で、いわゆる「安楽死の6要件」が示されました。この判決では、患者が耐え難い肉体的苦痛に苦しんでいること、死期が迫っていること、苦痛緩和の手段が他にないこと、患者の明示の意思表示があること、医師によって行われること、倫理的に妥当な方法であることが要件として挙げられました。

その後も、1991年の東海大学医学部附属病院事件、1995年の横浜地裁判決などで安楽死の要件が検討されてきました。特に横浜地裁判決では、「積極的安楽死の4要件」として、患者の耐え難い肉体的苦痛、死期の切迫、苦痛緩和の代替手段がないこと、患者の明示の意思表示が示されました。

これらの判例や事件は、日本では法整備がされていない現状において、個別の事案ごとに司法判断に委ねられていることを示しています。法的に明確な定義が定められていないため、このようなグレーゾーンへの無理な対応が起こってしまうことであり、早急な法の改善が求められます。医療現場では、違法性阻却の要件を満たすかどうかの判断が困難であり、医師や患者、家族に大きな精神的負担をかけているのが現状です。

参考:日本の安楽死裁判

参考:東海大学事件 事件の経緯

参考:裁判例結果詳細

終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインの策定

厚生労働省は2007年に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を策定し、2018年に改訂を行いました。この策定された方針では、患者の意思を尊重した医療的措置の提供を基本としていますが、安楽死や尊厳死については直接的には触れていません。むしろ、緩和ケアの充実、患者や家族への適切な情報提供、医療関係者内での慎重な判断過程を重視しています。

日本医師会も、安楽死の法整備に関しては慎重な立場を取っています。医師会は「医師の職業倫理指針」において、「医師は生命を尊重し、患者の苦痛を和らげることが使命である」としており、安楽死に対しては遠回しに否定するような内容が記載されています。ただし、延命治療の差し控えや中止については、患者の意思を尊重した上での判断を認めています。

この医師としての使命と、患者の意思を尊重する考え方というのが存在するため、医師の立場からすると判断がとても難しいのです。

社会的には、超高齢社会の進展とともに、終末期医療のあり方への関心が高まっています。

制度の有無という観点から見ると、日本は安楽死、尊厳死に関する法的なラインを持たない数少ない先進国の一つです。この法整備がされていない現状は、医療技術の進歩により救える命が多くなった一方で、患者の自己決定権や生活の質をどう考えるかというのが新たな課題を生み出しています。

参考:医師の職業倫理指針[改訂版]

参考:終末期医療の決定プロセスに 関するガイドライン

安楽死とSDGsの関係

安楽死は回復の見込みがないまたは可能性がかなり低い患者の意見を尊重する、自己決定権に関わる大切な問題ですが、一方で、SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」との関係性についても考える必要があります。安楽死を「健康と福祉」の目標とどう両立させるのかについて考察してみましょう。

終末期医療と安楽死の選択

終末期医療は、患者の尊厳を守ること、苦痛を和らげ、できる限り生活の質を落とさずに維持することを目的として活動しています。安楽死は、終末期医療における患者に関して、患者が望まないような治療を提供するべきなのかどうかについて議論が繰り返されてきました。

しかし、SDGsの目標3が掲げる「健康と福祉」は、単に生命を維持することだけではなく、すべての人が心身ともに良好な状態で生きられることを目指しています。この観点から見ると、安楽死は無理な治療、言い換えれば患者が希望しないような治療を強制的に提供するのではなく、「自然な死」へ向けて患者の苦痛を取り除くことで、ある意味で健康と福祉に寄与するとも言えます。

ただし、安楽死を安易に認めることは、決してやってはいけないことであるといった認識は持たなければなりません。生命の尊厳を脅かし、福祉の理念に反する可能性もあるためです。安楽死の適用条件を定め、慎重に運用することが求められます。また、終末期医療の体制の整備など、安楽死以外の選択肢を確保することも重要です。

高齢化社会における課題

多くの先進国では、急速な高齢化が進んでいます。特に日本はその中でも急激な速さで高齢化が進んでいます。高齢者の生活の質を維持しながら、持続可能な福祉システムを構築することが課題となっています。

高齢化社会において、安楽死はどのような位置づけになるのでしょうか。単に安楽死を認めるだけでは、高齢者の抱える問題を根本的に解決することにはなりません。むしろ、充実した介護サービスや医療体制の整備、社会参加の機会の確保など、高齢者が尊厳を持って生きられる環境づくりが何よりも大切となります。

その上で、終末期医療における患者の自己決定権を尊重し、安楽死を含めた多様な選択肢を用意することが求められます。ただし、その選択が本当に患者の意思に基づくものであるかどうか、慎重に見極める必要があります。安楽死を選択せざるを得ない状況を作り出さないことが、持続可能な福祉の前提条件なのです。

SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」を実現するためには、安楽死をめぐる議論も、より広い文脈で捉えていく必要があるでしょう。生命の尊厳、自己決定権などの価値観を丁寧に見つめながら、一人ひとりが尊重される社会を目指していくことが重要です。

安楽死に関するよくある質問

以下に、安楽死に関する質問を5つピックアップしました。

Q1. 日本で安楽死を希望した場合、どのような選択肢がありますか?

現在の日本では、安楽死は法的に認められていないため、国内で合法的に実施することはできません。しかし、終末期医療における選択肢として、いくつかの方法が実践されています。

まず、緩和ケアの充実により、痛みや苦痛を最大限軽減しながら自然な最期を迎えることができます。多くの医療機関では、疼痛管理や精神的ケアを含む包括的な緩和ケアチームが整備されており、患者の生活の質を保ちながら終末期を過ごすことが可能です。

また、延命治療の差し控えや中止という選択もあります。人工呼吸器や胃瘻などの延命措置を行わない、あるいは既に開始している治療を中止することは、患者本人の意思が明確であれば、医療チームの判断により実施されることがあります。ただし、これは積極的に死を招く行為ではなく、自然な経過に委ねるという考え方に基づいています。

Q2. 安楽死と尊厳死の違いは何ですか?

安楽死と尊厳死は、しばしば混同されがちですが、医学的・法的には明確な違いがあります。

安楽死は、医師が患者に致死薬を投与するなど、積極的に患者の死を招く行為を指します。これは「積極的安楽死」とも呼ばれ、医師が直接的に患者の生命を終わらせる行為です。オランダやベルギーなどで法制化されているのは、主にこの形態です。

一方、尊厳死は、より広い概念で、患者が尊厳を保ちながら最期を迎えることを指します。狭義には、医師が処方した致死薬を患者自身が服用する「医師幇助自殺」を意味することもあります。

日本では、延命治療の差し控えや中止を「尊厳死」と呼ぶことがありますが、これは「消極的安楽死」とも呼ばれ、積極的に死を招くのではなく、自然な死の過程を妨げないという考え方です。人工呼吸器を装着しない、心臓マッサージを行わないなどの選択がこれに該当します。

Q3. リビングウィルとは何ですか?どのように作成すればよいですか?

リビングウィルは、自分が終末期を迎えた際に、どのような医療を受けたいか、あるいは受けたくないかを事前に文書で示しておくものです。日本では「事前指示書」とも呼ばれています。リビングウィルに記載する内容としては、人工呼吸器の装着、心臓マッサージなどの蘇生措置、胃瘻や経管栄養、点滴による水分・栄養補給などについて、自分の希望を明確に示します。また、痛みの緩和については積極的に行ってほしいなど、具体的な要望を記載することも可能です。

作成方法は比較的自由ですが、日本尊厳死協会などの団体が提供している書式を利用することもできます。重要なのは、本人の意思であることが明確になるよう、日付と署名を必ず記入することです。可能であれば、家族や親しい友人に立会人として署名してもらうとより確実です。

Q4. 家族が終末期を迎えた時、どのように対応すればよいですか?

家族が終末期を迎えることは、誰にとっても辛く困難な経験です。しかし、適切な準備と理解により、本人にとっても家族にとっても、より良い最期を迎えることができます。

まず重要なのは、本人の意思を確認することです。もし本人が意思表示できる状態であれば、終末期医療についての希望を直接聞き、それを医療チームと共有します。既にリビングウィルや事前指示書がある場合は、その内容を確認し、医師に提示します。

医療チームとのコミュニケーションも極めて重要です。病状や予後について正確な情報を得て、可能な治療選択肢とそれぞれのメリット・デメリットを理解する必要があります。分からないことは遠慮なく質問し、セカンドオピニオンを求めることも検討してください。

家族間での話し合いも欠かせません。終末期医療の方針について、家族全員が納得できるよう十分に話し合うことが大切です。意見の相違がある場合は、本人の価値観や過去の発言を思い出し、本人にとって最善の選択は何かを第一に考えることが重要です。

Q5. 日本で安楽死が法制化される可能性はありますか?

日本における安楽死の法制化については、様々な観点から議論が続いていますが、近い将来の実現は困難と考えられています。

まず、文化的・宗教的背景が大きな要因となっています。日本では伝統的に「自然な死」を重視する価値観が根強く、積極的に死を招く行為に対する抵抗感が強いです。また、仏教的な生命観や、家族の絆を重視する文化も、安楽死の受容を困難にしています。

医療界からの慎重論も根強いです。日本医師会は、医師の使命は生命を救うことであり、積極的に患者の死を招く行為は医の倫理に反するという立場を維持しています。多くの医療従事者が、緩和ケアの充実により苦痛は十分に軽減できると考えており、安楽死の必要性に疑問を呈しています。

一方で、超高齢社会の進展や、個人の自己決定権を重視する価値観の広がりにより、終末期医療のあり方を見直す機運も高まっています。世論調査では、一定の条件下での尊厳死を容認する意見が過半数を占めることもあり、国民の意識は変化しつつありますが、法の整備がまだ完全に行われていないのが現状です。

まとめ

安楽死は単純な賛否の問題ではありません。積極的安楽死と消極的安楽死、そして尊厳死という異なる意味合いを持つ言葉があり、それぞれが患者の自己決定権、医療倫理、社会的価値観という様々な要素と関係しています。合法とされている外国でも、厳しい条件と継続的な議論を通じて制度を試行錯誤しており、合法としているからといって、安易な選択として扱われているわけではありません。

日本においては、法的整備の遅れが医療現場に「グレーゾーン」を生み出し、医療従事者と患者・家族双方に大きな負担をかけています。しかし、これは単に法律を作れば解決する問題ではありません。超高齢社会を迎え、医療の進歩によって「生かされる」時間が延びた現在、私たちは「よく生きる」ことと「よく死ぬ」ことの意味を改めて問い直す必要があります。

安楽死の問題の根本は、「人間の尊厳とは何か」という問いになります。この答えは一人ひとり異なるかもしれません。だからこそ、多様な価値観を尊重しながら、誰もが自分らしい最期を迎えられる社会を目指して、議論を続けていくことが求められているのです。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS