子ども食堂は、地域の子どもたちに無料または安価で食事を提供し、孤食や貧困などの社会課題に対処する取り組みです。子どもの笑顔を守る福祉の現場として全国に急増し、居場所づくりや地域の絆を育むメリットがあります。

一方で、支援を受ける側のプライバシー問題や、運営側の善意が「施し」と受け取られかねないデメリットも指摘されています。特にSNS上では「子ども食堂に違和感がある」「気持ち悪いと感じる」などの率直な声が見受けられ、その背景には支援の方法や関わり方に対する葛藤が隠れています。本記事では、子ども食堂を正しく理解し、ボランティアや寄付などを通じて無理なく関わる方法を紹介します。

子ども食堂とは?

全国こども食堂支援センター・むすびえ

子ども食堂は、家庭で十分な食事が取れない子どもや、ひとりで食事をする機会が多い子どもたちに、無料または低価格で食事と安心できる居場所を提供する民間発の地域活動です。対象は子どもだけに限らず、高齢者や地域の大人も含まれることがあり、地域交流の場としての役割も担っています。

この活動の特徴は、行政主導ではなく、地域住民やNPO、企業、学校などが自主的に立ち上げて運営していることにあります。2012年ごろから東京都大田区や大阪市などを皮切りに全国へ広まり、現在では全国に7,000か所以上あるとされ、まさに市民の力による「社会のセーフティネット」として注目されています。

背景には、子どもの貧困や孤食の増加、地域コミュニティの希薄化などの現代日本が抱える課題があります。特に、親の就労環境が不安定な家庭や、ひとり親世帯にとって、子ども食堂は“食事の確保”にとどまらず、「人とのつながり」や「安心できる日常」を提供してくれる場所となっています。

一方で、子ども食堂を知らない人からは「かわいそうな子が行く場所」などの偏見も残っており、利用の心理的ハードルが存在しているのも事実です。こうした誤解を払拭し、誰もが気軽に立ち寄れる地域の「居場所」として広めていくことが今後の課題です。

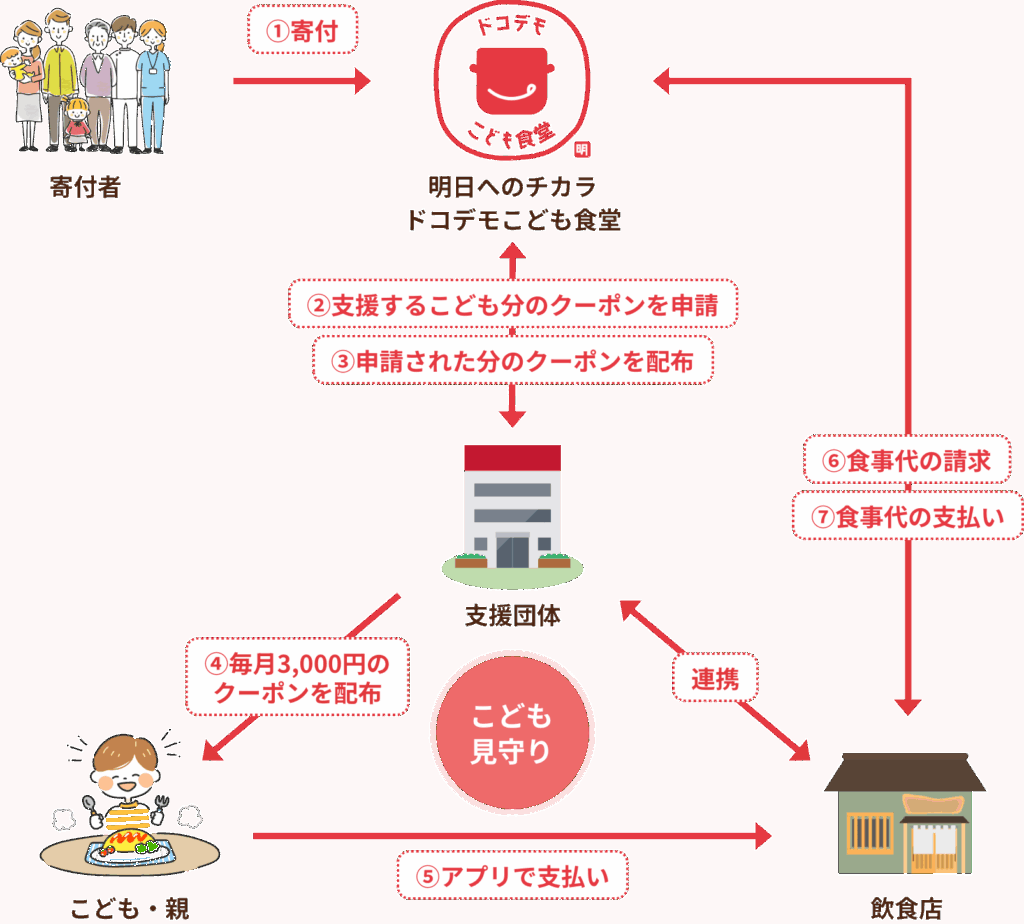

子ども食堂はどうやって成り立っているの?

子ども食堂は、自治体の支援だけに頼らず、多くの人の力で支えられています。地域の住民や企業、NPOなどが役割を分担し、食事を提供する場所を共につくっているのです。その仕組みは、参加する人の想いと工夫によって成り立っています。

地域の人が力を合わせて支えている

運営に関わる人は、地域の主婦や学生、定年後の高齢者、会社員などさまざまです。調理や配膳、片付け、子どもとの会話など、できることを自分のペースで担っています。特別な資格や経験は必要なく、だれでも関われる気軽さが、多くの人の参加につながっているのです。

運営資金や食材は多方面から集まる

活動に必要な費用は、個人や企業からの寄付、クラウドファンディング、地域の助成金などによってまかなわれています。また、食品メーカーや農家から寄せられる食材の提供も欠かせません。たとえば、フードバンクと連携することで、余った食品を無駄にせず活用する取り組みも広がっています。

場所や設備も地域の工夫で確保される

子ども食堂の多くは、公民館や学校、寺社、空き店舗などを活用して開かれています。場所代や光熱費の負担を抑えることで、無理なく続けられる仕組みが生まれています。地元の食材を使い、家庭的な味にこだわった料理を提供することで、子どもが安心して過ごせる雰囲気づくりにも力を入れています。

運営の継続には信頼関係が欠かせない

定期的な話し合いや情報共有を通じて、ボランティア同士の連携や地域との信頼関係が築かれています。安全な食事環境を守るためには、食材の管理や衛生面への配慮、参加する子どもや保護者への対応など、多くの視点で細やかな工夫が求められます。

社会に根づいた活動として広がっている

子ども食堂は、単に食事を提供するだけの場ではありません。地域の課題に目を向け、みんなで解決していこうとする共助の仕組みとして少しずつ広がっています。最近では、SDGsへの貢献も注目されています。「貧困をなくす」「飢餓をゼロにする」「すべての人に健康と福祉を」など、多くの目標と結びつきながら、企業や学校との連携も進んでいます。

このように、子ども食堂は一時的な支援ではなく、地域に根づいた持続可能な活動として定着しつつあります。子どもも大人も関係なく、誰もが自然に集い、支え合える場としての価値が高まっています。今後も、こうした取り組みが地域の中で大切な存在として息づいていくことが期待されます。

子ども食堂が注目されている社会背景

子ども食堂が全国的に注目を集めるようになった背景には、日本社会が直面しているいくつかの深刻な課題があります。とくに「子どもの貧困」「孤食の増加」「地域コミュニティの希薄化」などの問題が複雑に絡み合い、行政だけでは補いきれない部分を地域が自発的に補完しようという動きが広がっています。

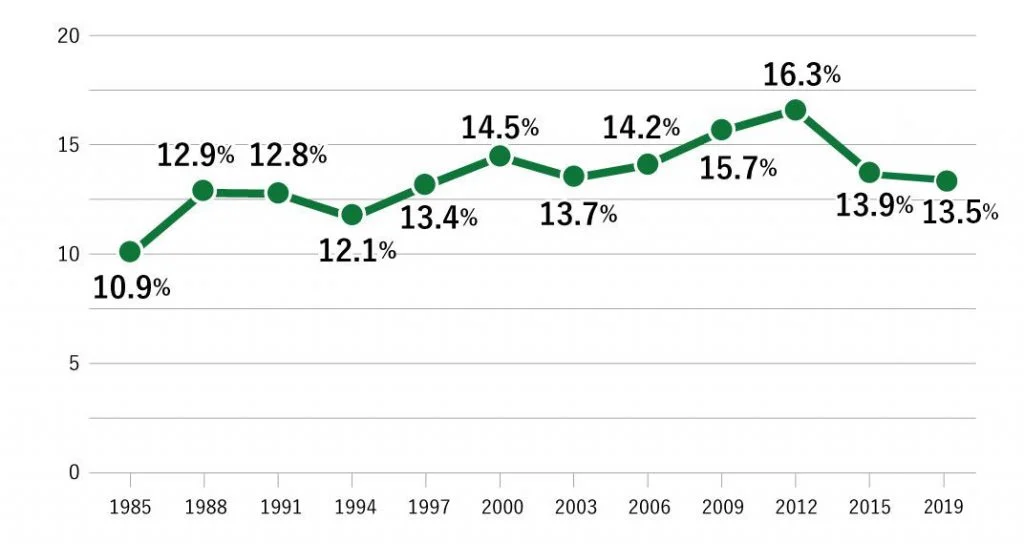

子どもの貧困率の高さ

日本の子どもの貧困は、先進国でありながら深刻な社会問題とされています。厚生労働省が発表した「2022年国民生活基礎調査」によれば、日本の子どもの相対的貧困率は11.5%。つまり、およそ9人に1人の子どもが経済的困難の中で生活していることになります。このような状況下で、学校外の「安心できる居場所」として、子ども食堂の必要性が高まっています。

孤食やコミュニケーション不足の増加

子どもだけで食事をとる「孤食」も、現代社会の大きな課題です。共働き世帯の増加やひとり親世帯の増加によって、夕食をひとりで食べる子どもが増えています。文部科学省が行った調査では、中学生の約20%が「夕食をひとりで食べることが多い」と回答しており、食事の時間が家族とのコミュニケーションの場ではなくなっている現実が浮き彫りになっています。

子ども食堂では、地域の人たちやボランティアと一緒に食卓を囲むことで、食事だけでなく人とのつながりを育む場としての役割も果たしています。

参考元:令和3年 子供の生活状況調査の分析 報告書 |政策統括官(共生社会政策担当) – 内閣府

地域社会のつながりの再構築

高齢化や核家族化が進む中で、地域社会との接点を持てない家庭も増えています。そうした中、子ども食堂は単なる「食を支える場所」にとどまらず、地域住民同士が支え合うコミュニティの再生拠点としても注目を浴びています。

特に、空き家や空き店舗、寺社などを活用した開催も増えており、「地域資源の有効活用」という点でもSDGsの目標と親和性が高い取り組みです。

子ども食堂の課題・問題点

子ども食堂は、地域に根ざした温かな活動である一方、継続的に運営していくにはいくつかの壁があります。特に運営側の負担や資金面の不安定さは、活動の拡大を妨げる要因になっています。

担い手が固定化しやすい

多くの子ども食堂はボランティアに支えられており、地域の住民が自発的に関わっています。しかし、その担い手が固定化しやすく、特定の人に業務や負担が集中することが少なくありません。

長期間にわたって続けるには、新しい人材の参加や世代交代の仕組みづくりが欠かせません。また物価高や高齢化に伴い、運営が続けられない子ども食堂もでてきてしまう可能性もあります。

今後の子ども食堂には国や行政の支援も必要になってくることが考えられます。人員もボランティアがメインとなると、うまく運営できない場合もあり得ます。

財源や食材の確保に不安がある

子ども食堂は、寄付金や助成金、フードバンクからの支援で成り立っていることが多く、安定した資金や食材の供給が継続される保証はありません。

財源や食材の確保は不安定でボランティアや人々の善意から来ている部分も大きいため、より多くの人に呼びかけをして支援を受ける必要があります。

栄養バランスを保ちながら、食品ロスも抑える工夫が必要ですが、毎回安定したメニューを用意するのは簡単ではないのが実情です。

この実情をより多くの人に知ってもらうことが、子ども食堂を運営していくためには必要不可欠です。

「困っている人の場所」というイメージの強さ

子ども食堂は誰でも参加できる場所ですが、「困っている家庭が行くところ」という認識が根強い傾向があります。そのため、本来利用してほしい家庭がためらいを感じることもあります。

支援を受けることへの遠慮や恥ずかしさをなくし、子ども食堂の場所や存在を認知してもらうことが求められます。

また不安を感じている家庭にこそ、利用してもらうために食べる場所というだけでなく、他の利用者とのコミュニケーションツールなど、第二第三の居場所として誰にでも開かれた場所であることが重要です。

子ども食堂に違和感を感じる声もある

子ども食堂に対してポジティブな印象を持つ人ばかりではなく、違和感を感じている人も数多くいます。

子ども食堂はやはり「貧困家庭だから子ども食堂を利用している」という偏見の目を周りや開催者の人たちからも、向けられることも多く、実際に利用する子どもたちが、肩身の狭い思いをしている場合があります。

子ども食堂の存在自体が、政治の失敗ともいわれているため、政治家が訪問してねぎらっているのにも強い違和感があるという人も多いでしょう。

子ども食堂のメリット

子ども食堂は、単に食事を提供する場ではなく、子どもたちや地域に多くのよい影響を与える存在です。利用する側にとっての安心感だけでなく、社会全体のつながりを育てる役割も担っています。

子どもにとって心が安らぐ場所になる

共働き家庭やひとり親家庭では、子どもがひとりで食事をとることが多くなりがちです。子どもが一人で食事をとることを孤食と呼び、精神的にも大きな影響を与えてしまいます。

ひとり親世帯のうち多くの子どもは子どもだけでの食事も多く、寂しいと感じている子どもも多くいます。子ども食堂は、そんな子どもが誰かと食卓を囲み、会話をしながらあたたかいごはんを楽しめる場所になります。

信頼できる大人と過ごす時間は、心の成長にもつながりますし、度々顔を合わせることも精神的な支えになる場合があります。

地域のつながりや学びの機会をつくる

地域の高齢者や住民が調理や配膳に関わることで、世代を超えた交流が生まれます。普段は関わらないような人たちとの出会いが、子ども食堂では得られます。

同じ学校の子どもはもちろん、他の学校の友人ができたりする場合もあったりと子どもにとっては、大切な場所になる可能性も高いでしょう。

子どもたちはその中でマナーや思いやりを自然に学び、地域の一員として育っていきます。また、余剰食材の活用によって、食品ロス削減など環境への意識を高めることにもつながっています。

子ども食堂を利用する人の特徴

子ども食堂を利用する人は、「経済的に困っている子ども」だけではありません。近年では、食事や居場所に困難を抱える子どもや家庭に限らず、幅広い立場の人たちがこの場を必要としています。

年齢や生活背景にかかわらず、だれでも受け入れる開かれた場として、地域の中に少しずつ根づいてきました。

子ども|孤食や不安を抱える子どもたち

子ども食堂を訪れる子どもの中には、家庭でひとりで食事をすることが多い子や、家でも学校でも落ち着ける場所が見つけにくい子がいます。

誰かと一緒にごはんを食べたり、大人と何気ない会話を交わしたりすることで、子どもは自然と安心できるようになります。食卓を囲む時間が、心の安定につながる大切な機会になっているのです。

保護者|食事準備に負担を感じている家庭

共働きの家庭やひとり親世帯、障がいのある子を育てている保護者にとって、毎日の食事作りは大きな負担になることがあります。

仕事や介護、育児に追われるなかで、栄養のある食事を用意するのが難しいと感じることもあるでしょう。そうしたときに、子どもが温かいごはんを安心して食べられる場があることは、大きな支えとなります。

高齢者|地域とのつながりを求める人も

子ども食堂は、子ども以外の人にも開かれた場所です。近年では、高齢者の利用も増えており、特にひとり暮らしの方にとっては、誰かと会話ができる機会が得られる大切な時間になっています。

地域の中で人と関われる場があることで、日常の孤独感がやわらぎ、生活に安心感が生まれています。

地域住民|幅広い世代が自然に集う

子ども食堂には、学生や子育て中の人、地域で働く会社員など、幅広い世代の住民が関わっています。運営や食事の場に参加することで、人と人とのつながりが生まれ、地域に根づいた支え合いの仕組みがつくられています。

肩書きや立場に関係なく集まれる場所として、暮らしのなかに溶け込んでいるのです。

子ども食堂を利用する人々の特徴は、その多様さにあります。経済的に厳しい状況にある人もいれば、「誰かと食事をしたい」「安心できる空間がほしい」と願う人もいます。

このように、特定の層だけを対象とするのではなく、誰でも気軽に訪れることができる場であることが、子ども食堂の大きな特徴です。

子ども食堂の利用方法

子ども食堂を利用するには、特別な資格や申請は必要ありません。基本的に誰でも気軽に参加できるスタイルを取っているところが多く、予約不要でそのまま来店できる運営形態が一般的です。

子ども食堂を見つけて開催日を確認する

運営団体ごとに異なりますが、多くの子ども食堂は地域の学校や公民館、NPO団体などが主体となり、公式ホームページやSNS、地域の掲示板を通じて開催情報を発信しています。

食事の提供は週1回や月数回など、運営スタッフのスケジュールに応じて開催されているため、まずは自分の住んでいる地域の子ども食堂を検索し、連絡先や開催スケジュールを把握することが第一歩となります。

事前の申し込みが必要な場合があるのでHPの確認をする

また、初めての利用に不安がある場合は、事前に電話やメールで問い合わせることも可能です。子ども食堂によっては申し込みが必要な場合もあるので、注意が必要です。

子ども食堂の多くは、「誰でも歓迎」というスタンスを取っており、特定の経済状況や家庭環境で制限することはありません。つまり、必要と感じた人が必要な時に使える「開かれたインフラ」として存在しています。

このように、利用方法は驚くほどシンプルで敷居が低く、困っている人だけでなく、「地域の人と交流したい」「一緒にご飯を食べたい」などの想いでも参加できる点が、多くの支持を集める理由のひとつです。

持ち物や1食あたりの料金も確認する

利用時には、必要に応じて食器を持参したり、配布物の持ち帰り用袋を持って行くと便利です。また、アレルギーがある場合は事前に伝えておくことで、対応してもらえることもあります。

子どもは無料な場合が多いですが、大人は300円程度料金がかかる場合があるので、注意が必要です。

ただ、運営スタッフは多くがボランティアで構成されており、「地域の子どもを見守りたい」「安心できる場を提供したい」という温かな想いを持った人たちばかりです。そのため、居場所としても利用できますし料金も低料金な場合が多いです。

日本全国の子ども食堂

日本全国の子ども食堂をご紹介します。

創成東の地域食堂おかって

| 住所 | 札幌市中央区南3条東3 |

| 開催頻度 | 週1回 |

| 開催曜日 | 月曜日(祝日お休み) |

| 開催日 | 毎週月曜日(祝日お休み) |

| 開催時間 | 15:00~19:00(ミニ食堂は17:30~) |

| 参加条件 | 誰でも参加可 |

| 公式サイト・SNS |

創成東の地域食堂おかっては北海道にあるお寺で開催されている子ども食堂です。子ども食堂ではありますが、大人も一緒にご飯を食べられます。

料金は子ども100円・大人500円です。未来チケットシステムがあり、追加で100円払えば次に来たお金を持っていない子どもが、一食無料で食べられるシステムになっています。

参加条件は特になく、誰でも参加できます。ただ参加する前には初回参加フォームの送信が必要なのでInstagramから、公式LINEの登録などを行い、フォームの送信をしてから参加しましょう。

学校終わりから利用できるようになっていて、15:00〜17:00まではこどもの居場所としても機能しています。この時間から調理も同時に行われます。

みなと子ども食堂

| 住所 | 港区元麻布3丁目9番6号 |

| 開催頻度 | 月2回 |

| 開催曜日 | 月曜日 |

| 開催日 | 毎月 第2、4月曜(原則) |

| 開催時間 | 17:30〜 |

| 参加条件 | 港区在住の18歳未満の子どもと、その保護者 主に児童扶養手当受給世帯 |

| 公式サイト・SNS | 公式サイト @NPOminatokodomo |

みなと子ども食堂は、港区に在住している18歳未満の子どもとその保護者に向けた子ども食堂です。

主に児童扶養手当を受給している世帯向けの子ども食堂ですが、場合によっては受け入れしてもらえる場合もあります。

公式サイトにある専用のフォームから、連絡を取ってみましょう。毎月2回の開催なので、日常的に利用できるわけではありませんが、日本の子どもの貧困率は16.3%と過去最高を記録しています。

食事がとれない港区の子どもたちにとっては、安心して食事をとれる場所として親しまれています。

にっこりキラキラこども食堂

| 住所 | 大阪市旭区清水3−9−11 天理教守口分教会内 |

| 開催頻度 | 月1回 |

| 開催曜日 | 日曜日 |

| 開催日 | 第4又は第5日曜日 |

| 開催時間 | 16:00〜17:30 |

| 参加条件 | 公式LINEまたは電話で開催の1週間前から申し込みが必要 |

| 公式サイト・SNS | 公式サイト |

にっこりキラキラこども食堂では、毎月1回日曜日にお弁当の配布を行うスタイルの子ども食堂です。こども(幼児〜中学生)は100円で、大人(高校生、保護者)は300円で食べられます。元々は子ども食堂のスタイルでしたが、コロナの関係でお弁当の配布に変更しています。

またお弁当の配布を購入する場合は、必ず公式LINEもしくは電話で申し込みが必要になるので、注意が必要です。

またにっこりキラキラこども食堂では、自主学習支援も行っていて、小学生~中学生までの学生が15人程度集まって学習も行えるようになっています。

子ども食堂とSDGsの関係

子ども食堂とSDGsの関係をご紹介します。

SDGs2:飢餓をゼロに

SDGsの中でももっとも子ども食堂が貢献できるのが、「飢餓をゼロに」の目標です。子ども食堂を通して栄養のある食事を子どもたちが摂れるので、飢餓をゼロにする目標に一歩近づけています。

日本では飢餓とまではいかなくても、栄養のある食事が摂れない子どももたくさんいます。子ども食堂ならバランスの良い食事を摂れるので、子ども食堂があることで助かっている子どもが多くいます。

ただ子ども食堂がなくても、子どもたちがお腹いっぱいご飯を食べられる世界がベストなので、政府が直接飢えている子どもたちにバランスの取れた食事の支援を行うなど、そういった施策が求められてもいます。

SDGs3:すべての人に健康と福祉を

すべての人に健康と福祉をという目標に対しても、子ども食堂が役立っています。

栄養バランスの取れた食事を低価格、または無料で提供してもらえるので、栄養バランスが改善されたり、健康的な生活習慣を続けられる点はSDGsの目標達成に近づけます。

すべての人に開かれている子ども食堂もあるため、居場所としても精神的に助かっている人が多くいるのが現状です。

子ども食堂に関するよくある質問

子ども食堂は多くの人にとってまだ馴染みが薄く、運営や参加方法、支援の仕方などに関して疑問や不安を持たれることが少なくありません。特に「ボランティアは誰でもできるのか?」「支援に違和感があるという声の真意は?」「寄付の方法は?」などの質問は頻繁に寄せられます。

ここでは、そうしたよくある質問に加え、参加を迷っている人が安心して一歩を踏み出せるような視点からも解説します。

子ども食堂をやるにはどうすればいい?

子ども食堂を始めるには、まずは情報収集が欠かせません。本当に自分に子ども食堂が運営できるのかを見極めるためにも、近隣にある子ども食堂をチェックして、運営者にノウハウや立ち上げ方法などのアドバイスをもらうのが、おすすめです。

また保健所や社会福祉協議会に相談する必要もあります。食事の提供をする場合は、必ず食中毒防止のための対策が必要になるため、必要な許可を取得したり書類の提出を行いましょう。

社会福祉協議会から情報を得られるボランティア保険など、保険の加入も忘れずにおこなう必要があります。

あとは子ども食堂をするための場所を確保したり、食材やボランティアを集めたりする流れで、子ども食堂を始めることができます。

子ども食堂のボランティアは誰でもできる?

子ども食堂のボランティアは、特別な資格がなくても基本的に誰でも参加可能です。年齢や性別、職業にかかわらず、やってみたいという気持ちがあれば歓迎されるケースが多く見られます。参加者の多くは、主婦や学生、会社員、退職後のシニアなど、地域に住む一般の人々です。

参加する理由もさまざまで、「子どもと関わるのが好き」「地域に貢献したい」「料理を通じて人を笑顔にしたい」などの前向きな動機が目立ちます。活動内容も多岐にわたり、調理や配膳、受付や片付け、子どもとの遊び相手まで、得意なことやライフスタイルに合わせて関わることが可能です。

ただし、食材を扱う場であることから、清潔さやマナーは求められますし、一部の子ども食堂では事前に説明会や簡単な研修を設けている場合もあります。責任ある行動を意識しつつ、楽しんで参加できるのがボランティアの魅力です。

子ども食堂は違和感がある・気持ち悪いと言われているのはなぜ?

子ども食堂に対して、「気持ち悪い」「違和感がある」と感じる声があるのも事実です。その背景には、善意が見返りを求めているように映ったり、支援される側を「かわいそうな存在」として一方的に捉えてしまう構図への不信感が含まれています。

また、SNSなどで過剰にアピールするような投稿や、自己満足的な支援の姿勢が目立つケースもあり、それに対して冷ややかな反応が寄せられることもあります。支援が本来の目的を逸脱して、「やってあげている感」が強くなると、受け手が不快に感じてしまうのは当然のことです。

このような違和感を払拭するには、まず「助ける側と助けられる側」という一方的な関係性を超え、「共に支え合う場」としての認識を社会全体で共有することが大切です。支援とは特別なことではなく、日常の延長として関われる営みであると理解することで、健全な活動の広がりにつながります。

子ども食堂に寄付はできる?

子ども食堂への寄付は、活動を継続する上で大切な支援手段です。多くの団体では、個人・企業を問わず寄付を受け付けており、金銭だけでなく、食品や日用品、文房具などの物資支援も歓迎されています。

具体的には、ホームページ上に設置されたフォームや銀行振込口座、クラウドファンディングサービスなどを通じて寄付が可能です。中には、定額の月額寄付を受け付けている団体もあり、無理のない範囲で継続的に支援を届けることができます。

また、農家や飲食店などが、余剰食材を提供することで食品ロスの削減にも貢献しています。寄付の方法は多様であり、自身のライフスタイルや価値観に合ったかたちでの支援が選べるのも、子ども食堂の強みのひとつです。

子ども食堂は誰でも利用できるの?

子ども食堂は経済的に困窮している家庭だけでなく、誰でも利用可能なケースがほとんどです。「ひとりで食事をするのが寂しい」「誰かと一緒に食卓を囲みたい」「地域とのつながりがほしい」などの気持ちを持つ人が、気軽に訪れることができます。

多くの団体では、「困っている人専用」などの線引きをしておらず、むしろ「多様な人が関われる場」として設計されています。そのため、「自分が行ってもいいのか」と不安に感じる必要はありません。誰もが孤立せずに食事を楽しめる場としての価値が広がっています。

ただし、開催日時や対象年齢、費用(無料〜数百円)は団体によって異なるため、事前に情報を確認することが推奨されます。

子ども食堂はどこで開催されているの?

子ども食堂は全国各地に存在し、地域の公民館や学校、福祉施設、自治体の空きスペースなどを活用して開催されています。中には、商業施設の一角や寺社、アパートの共有スペースなど、身近な場所で開催されていることもあり、気づかないだけで意外と近くにあるケースも少なくありません。

開催情報は、各団体のWebサイトやSNS、市区町村の広報誌などで公開されており、「〇〇市 子ども食堂」で検索すれば、地域の開催情報が見つかることが多いです。また、全国の子ども食堂を一覧化したポータルサイトやマップも存在するため、それらを活用するのもおすすめです。

身近な場所にあることを知ることで、「遠い話ではない」「自分にも関われる」という感覚が芽生え、地域とのつながりが深まっていきます。

まとめ

子ども食堂は、単なる食事提供の場ではなく、地域社会の絆をつなぐ拠点として、ますます大切な役割を果たしています。家庭の事情に左右されず、子どもたちが安心してごはんを食べられる場所があるというだけで、その子の心に与える影響は計り知れません。

その背景には、子どもの貧困、共働き家庭の増加、孤立する高齢者の問題など、現代社会が抱える複雑な課題があります。行政だけでは手が届かない部分を、地域の人々の善意や行動が補っているのが子ども食堂の特徴です。

ボランティアとして料理や配膳に関わったり、月1,000円の寄付を通じて活動を支えるなど、関わり方は人それぞれ。SNSでのシェアやイベントの手伝いなど、できることから始めれば、それが社会貢献への第一歩になります。

今、子ども食堂の存在に違和感を持つ人もいるかもしれませんが、それはむしろ社会への関心がある証です。不安や疑問を持ったまま距離を取るのではなく、「何ができるか」を考え、地域とつながるきっかけとして捉えることが大切です。

私たち一人ひとりが少しずつ関わることで、子どもたちが笑顔で食事を楽しめる居場所が守られ、未来への希望を育てることにつながっていきます。

NEXT WELLNESS

NEXT WELLNESS